14:33

Quand l’État mauritanien tue par négligence. Par Pr. ELY Mustapha

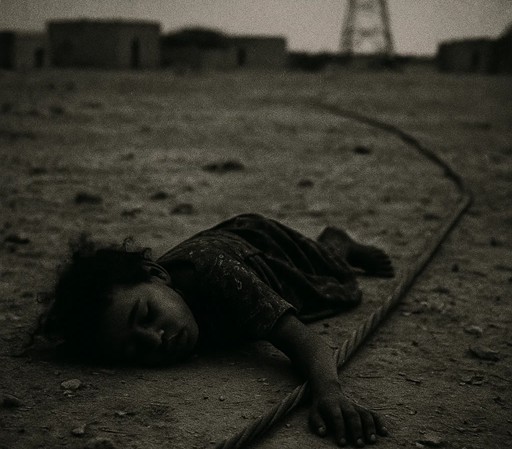

Pr. ELY Mustapha -- Une fillette est morte.

Une âme innocente

Qui a voulu jouer...au jeu de la vie.

Et...

Non par fatalité. Ni par caprice du ciel.

Mais la faute d’institutions qui n’ont pas agi.

Elle a tendu la main. Elle a touché un fil….

Une fillette est morte électrocutée à Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, après avoir touché des fils électriques tombés au sol lors des pluies. Un drame insoutenable, mais hélas, pas imprévisible.

Chaque saison des pluies, les habitants de la capitale assistent au même scénario : inondations, câbles électriques effondrés, absence de sécurisation, accidents mortels. La question n’est plus de savoir si cela se reproduira, mais combien d’autres victimes tomberont avant que la justice ne frappe.

La mort de l'enfant n’est pas un accident, mais un crime par négligence.

La mort de cette fillette n’est pas la conséquence du destin ou d’une fatalité climatique. Elle est le fruit d’un enchaînement de manquements. En droit pénal, l’article 295 du Code pénal mauritanien sanctionne tout homicide involontaire causé par imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité. Laisser traîner des câbles électriques sous tension, sans les neutraliser ni les signaler, constitue une violation flagrante de cette obligation.

La chaîne de responsabilité est claire et multiple.

• La SOMELEC est l’auteur direct de la faute. En tant que gestionnaire exclusif du réseau électrique, elle a le devoir d’entretenir, réparer et sécuriser ses installations. Sa négligence a transformé une rue de Nouakchott en terrain mortel.

• Le Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, autorité de tutelle, devait contrôler la SOMELEC et imposer des audits techniques réguliers. Son silence est une complicité par abstention.

• Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, garant de la sécurité publique, n’a ni balisé les lieux, ni interdit l’accès, ni mis en place un plan d’urgence. Son omission constitue un manquement grave à ses devoirs.

• La Municipalité de Toujounine, en première ligne, devait signaler le danger, fermer les zones à risque, protéger ses habitants. Elle n’a rien fait.

• La Protection civile, enfin, avait le devoir légal de prévenir les risques liés aux intempéries. Sa carence fautive équivaut à un abandon.

Une responsabilité de l’État, structurelle et répétée

Ce drame n’est pas un cas isolé. Il est le symptôme d’une faillite structurelle de l’État mauritanien à assurer des services publics sécurisés. Les accidents liés aux installations électriques sont fréquents. La répétition de ces drames, année après année, prouve que les autorités sont parfaitement conscientes du danger. En droit, cela signifie que le risque était prévisible et évitable. L’État, par ses organes, a donc accepté implicitement que des citoyens meurent.

Cette responsabilité n’est pas seulement morale ou politique, elle est juridiquement pénale. La jurisprudence étrangère l’a confirmé à maintes reprises. En France, dans l’affaire du Drac (1999), des fonctionnaires ont été condamnés pour homicide involontaire après la mort d’enfants lors d’une sortie scolaire, faute de mesures de sécurité.

Au Maroc (2017), un office d’électricité et une commune ont été condamnés après l’électrocution d’un enfant sur la voie publique. Au Sénégal (2011), des autorités locales ont été reconnues responsables après des décès causés par des inondations et un défaut d’entretien des infrastructures.

Ces précédents montrent qu’un État ne peut se retrancher derrière la fatalité climatique à l'image , hélas, de sa population qui mentalement vit dans la fatalité et que ses structures administarives et sociales exploitent pour assagir les populations sinistrées . Quand les risques sont connus et que les mesures ne sont pas prises, il s’agit d’un homicide involontaire commis par négligence.

Le sang d’une fillette appelle justice: en droit comme en morale, la responsabilité n’est pas divisible.

La mort de cette enfant à Toujounine révèle la valeur réelle que l’État accorde à la vie de ses citoyens. Car si les dirigeants et leurs familles vivaient dans les quartiers vulnérables de Nouakchott, ces fils électriques ne traîneraient pas au sol. Les câbles seraient réparés, les zones sécurisées, les patrouilles déployées. L’injustice sociale s’ajoute donc à la négligence institutionnelle.

Il est temps que la justice mauritanienne s’élève. Qu’elle poursuive la SOMELEC, qu’elle poursuive les ministères de tutelle, qu’elle poursuive la municipalité et la Protection civile. Qu’elle rappelle à l’État que la loi ne s’arrête pas à ses portes.

l’État doit répondre de ses crimes

Un État qui ne protège pas ses enfants n’est pas un État, mais une administration défaillante. Une justice qui n’ose pas sanctionner les institutions qui tuent par négligence devient complice de leur silence.

Il ne s’agit pas d’un accident. Il s’agit d’un crime par omission, répété, institutionnalisé. Et ce crime appelle une réponse judiciaire ferme. L’État mauritanien doit être traduit devant ses propres tribunaux, par la voie de ses démembrements. Car en droit comme en morale, la responsabilité n’est pas divisible : quand une fillette meurt électrocutée dans nos rues, c’est l’État qui l’a laissée mourir.

Ce meurtre par négligence, n’est pas un accident fortuit mais le résultat d'une série de manquements et d'inactions des autorités. Chaque saison des pluies, la population fait face aux mêmes risques : inondations, câbles électriques dangereux non sécurisés, accidents mortels. Pourtant, malgré cette connaissance du danger, aucune mesure préventive sérieuse n'est prise. Le décès de l'enfant relève donc de la responsabilité directe des institutions publiques.

La responsabilité pénale sans équivoque

La responsabilité pénale est clairement imputable à plusieurs entités. Rappelons-le encore : La Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC), gestionnaire exclusif du réseau électrique, est tenue de maintenir et sécuriser ses installations. Sa négligence a exposé les habitants à un risque mortel.

Par ailleurs, le Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, qui exerce la tutelle de la SOMELEC, a failli à son devoir de contrôle et d’audit, ce silence équivalant à une complicité par omission. De même, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation n’a pas organisé les mesures de sécurité nécessaires, telles que la signalisation ou l’interdiction d’accès aux zones dangereuses.

La municipalité de Toujounine, en première ligne, a, elle aussi failli à ses obligations en ne prenant aucune action pour protéger les habitants. Enfin, la protection civile n’a pas rempli son rôle légal de prévention des risques liés aux intempéries. Cette chaîne de responsabilités désigne plusieurs niveaux de l’État comme co-responsables de la tragédie. L’État mauritanien est ainsi accusé d’une défaillance structurelle persistante dans la gestion des services publics essentiels.

Cette défaillance conduit à des accidents prévisibles, récurrents et évitables. D’un point de vue juridique, cette négligence répétée engage la responsabilité judiciaire et pénale des institutions concernées. L’État est implicitement accusé d’accepter que ses citoyens périssent par son omission et son laxisme.

Par ailleurs, selon le Code de Procédure Pénale mauritanien en cas de décès dû à une infraction, toute enquête doit être diligentée par le procureur de la République. Les enquêteurs judiciaires et les magistrats, dont le rôle est de faire la lumière sur les faits, sont placés sous la surveillance étroite du procureur et doivent agir sans délai.

En cas de négligence des autorités judiciaires ou policières, la Cour Suprême peut intervenir pour enquêter et sanctionner les fautes, notamment par la suspension temporaire ou définitive des fonctionnaires fautifs.

Le Code Pénal mauritanien) sanctionne la responsabilité des personnes et des institutions en cas de négligence ayant causé la mort d’autrui. Bien que la textuelle qualification précise de la faute par omission dans ce contexte soit sujette à interprétation, les articles relatifs aux délits et crimes contre les personnes, notamment ceux sanctionnant les homicides involontaires, ainsi que les règles relatives à la responsabilité administrative et pénale des fonctionnaires, peuvent s’appliquer.

La preuve peut être établie par tous les moyens droit et par le juge selon sa conviction intime. En outre, la constitution d’une partie civile par les victimes ou leurs ayants droit est possible pour obtenir réparation.

Ainsi, sur la base combinée de ces textes, la famille de la fillette et la société civile se doivent , si ce n'est fait, d'engager des poursuites contre la SOMELEC, les autorités gouvernementales en charge du contrôle, la municipalité ainsi que toute autre institution ayant failli à ses obligations sécuritaires.

Les manquements graves identifiés sont susceptibles d’être sanctionnés tant sur le plan administratif que pénal, notamment pour homicide par imprudence ou négligence, passible de sanctions lourdes. Ceci vise à garantir que justice soit rendue et que des mesures concrètes soient prises pour éviter de tels drames à l’avenir.

Ainsi, hélas....

Une fillette est morte.

Une âme innocente

Qui a voulu jouer...au jeu de la vie.

Et...

Non par fatalité. Ni par caprice du ciel.

Mais la faute d’institutions qui n’ont pas agi.

Elle a tendu la main. Elle a touché un fil….

Un fil électrique tombé au sol, sous tension.

Et son corps d’enfant a été foudroyé.

Ce n’est pas la pluie qui l’a tuée.

C’est la SOMELEC qui a laissé ses câbles pourrir.

C’est le Ministère de l’Énergie qui n’a pas contrôlé.

C’est le Ministère de l’Intérieur et la Municipalité qui n’ont pas protégé.

C’est la Protection civile qui n’a pas anticipé.

Tous savaient.

Aucun n’a agi.

Alors, Monsieur le Procureur, la question est simple : allez-vous poursuivre ou vous taire ? Se taire, c’est dire à la SOMELEC : continuez.

Se taire, c’est dire aux ministères : vous êtes intouchables.

Se taire, c’est dire aux habitants : vos vies ne valent rien.

Non. La République vaut mieux que cela.

La Justice vaut mieux que cela.

Je requiers l’ouverture d’une information judiciaire.

Je requiers la mise en examen de la SOMELEC, du Ministère de l’Énergie, du Ministère de l’Intérieur, de la Municipalité et de la Protection civile.

Qu’ils viennent. Qu’ils s’expliquent. Qu’ils répondent.

Car cette mort n’est pas un accident.

C’est un crime par omission.

Et ce crime appelle une réponse.

Pas demain. Pas plus tard.

Aujourd’hui. Ici et Maintenant.

Pr. ELY Mustapha