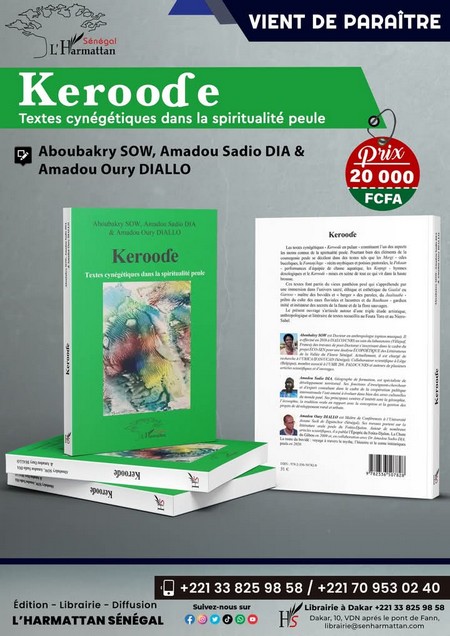

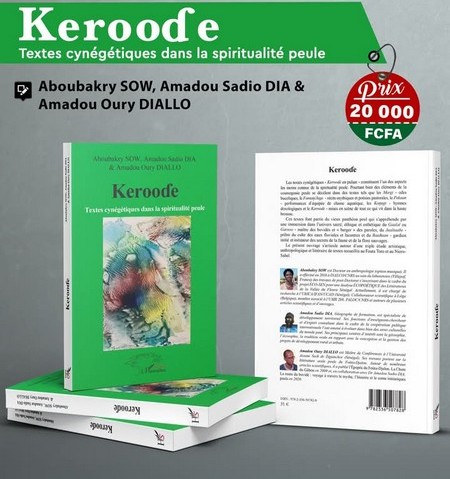

20-04-2025 23:15 - Vient de paraître : Kerooɗe | Textes cynégétiques dans la spiritualité peule

NOTE DE LECTURE

Ce recueil contient des textes cynégétiques appelés Kerooɗe en pulaar, un genre littéraire le moins connu de la culture peule. Contrairement au mythe construit par une certaine anthropologie coloniale, la civilisation peule ne se réduit pas et ne se confine uniquement pas au pastoralisme bien qu’il en constitue la composante essentielle.

La spiritualité peule est multidimensionnelle en ce sens que, depuis des millénaires, le peul fut d’abord chasseur pour domestiquer parallèlement le taurin puis le zébu toujours en accointance avec les grands herbivores sauvages. Les scènes qu’affichent les sculptures, gravures et peintures rupestres dans le grand Sahara, alors humide et fertile, s’explicitent mieux par le contenu et le sens des Kerooɗe.

Cet héritage spirituel persiste dans les aires culturelles du Sahel et des savanes de la Sénégambie et du Haut Niger, notamment au sein des confréries hors-classes et hors-caste de maitres-chasseurs initiés appelés Baañaan.

Ces textes recueillis auprès de ces maîtres-chasseurs sont très représentatifs de l’activité cynégétique. Les auteurs en ont recueilli auprès de certains d’entre eux des textes représentatifs pour les transcrire et traduire du pulaar/fulfulde en français ; ceci assorti de commentaires explicatifs.

S’il existe d’innombrables études consacrées à la littérature profane et sacrée relative au pastoralisme tout comme il existe également, dans une moindre mesure, des études pionnières sur la littérature épique et mystique relative à la chasse aquatique pratiquée par des groupes intra-castes dans les bassins fluviaux de la Sénégambie appelée communément Pekaan au Fouta Toro, bien des lacunes subsistent s’agissant de l’économie de la nature dans la haute brousse et la forêt.

Cet ouvrage contribue modestement à faire connaître le genre cynégétique en milieu peul. Il explore différentes facettes riches et variées du patrimoine spirituel de l’une des plus anciennes civilisations africaines.

L’ouvrage s’articule autour de trois parties :

1.La première partie aborde le récit de Paate Saaw, maître-chasseur et joueur émérite de Keroonde (nom de l’instrument et du genre littéraire). Ce récit traite des fondements de la notion de « chasse » au sens large et au sens profond du terme.

On notera qu’il y a, en général, un monde entre la conception peule et négro-africaine et celle eurocentriste de la faune sauvage et de la flore. La vision du monde peul admet une relation de consubstantialité entre l’humain, l’animal et le végétal ayant la même axiologie et les mêmes attributs ontologiques. Cette conception dépasse de loin l’écologisme moderne importé.

La seconde variante cynégétique relève de la battue plutôt profane tout en ayant des règles et des conduites précises en termes esthétiques et éthiques tant envers le gibier qu’envers les chasseurs.

La thématique du Keroonde introduit le lecteur dans l’univers animalier sauvage et dans l’ambiance virile et vibrante du savoir et de l’art qu’inspirent récits des scènes de chasse. Elle précise l’origine mythique sur un fond historique de l’art et des instruments musicaux de ce genre littéraire.

L’illustration la plus profonde et la plus puissante de Keroonde se trouve dans le duel tragique entre Malal, fils de chasseur initié et les éléphants savants. Ceci est l’un des exemples de chef d’œuvre littéraire et anthropologique de Keroonde qui n’a rien à envier aux tragédies de l’Occident.

Le Keroonde constitue une belle collection de formules magiques et de paroles ésotériques qui renferme tout un patrimoine de savoir et connaissances cynégétiques.

Il se présente et se confirme, tout à la fois, comme art, science naturelle, médecine et poésie qui laissent lire les lois de la nature et de la société.

Quand les animaux jouent le rôle des humains tantôt avec les humains tantôt contre les humains pour se défendre, à armes presque égales, dans la sphère métaphysique dans laquelle victoire complète et défaite définitive de l’un ou de l’autre n’alternent pas mais coexistent, cela dénote une expérience spirituelle inclusive dirait-on aujourd’hui.

À cet égard, il n’y pas de destin humain anthropocentrique et exclusif mais une communauté de destin de tout.

2. La deuxième partie porte sur un récit provenant de la région du Nioro-Sahel, (Ouest Mali, Sud-Ouest Mauritanie). Il s’agit d’un véritable opéra, au sens originel du terme, ayant pour scène la haute brousse dont les acteurs sont les humains, les grands herbivores sauvages, les génies, les prédateurs et les végétaux jouant une folle tragédie de destin.

Ici, se lit une illustration possible de la spiritualité peule ayant traversé la nuit des temps depuis le néolithique. L’analyse de cet opéra cynégétique repose, en grande partie, sur une approche géosophique. La géographie relève d’une construction méthodique, cohérente et consistante de savoir qui se veut universel.

La géosophie est l’expression consciente du vécu d’expérience spécifique à une communauté humaine du milieu qui l’entoure. La géosophie est une conscience appropriée de l’espace socio-écologique par une communauté donnée qui s’y identifie. Ainsi, à une échelle de communauté, la géosophie contient et dépasse la géographie pour passer du savoir à la sagesse.

C’est le cas des anciennes cultures dites premières qui ne s’enferment pas dans des schémas de discours des savoirs dominants et de pensée euro-centrique unique. Aussi, les Kerooɗe constituent une des possibles expressions de vision géosophique pour inspirer politique et pratiques de conservation de la faune et de la flore ainsi que la protection de l’environnement.

3. La troisième partie consiste à une étude littéraire et linguistique des textes cynégétiques de ce recueil.