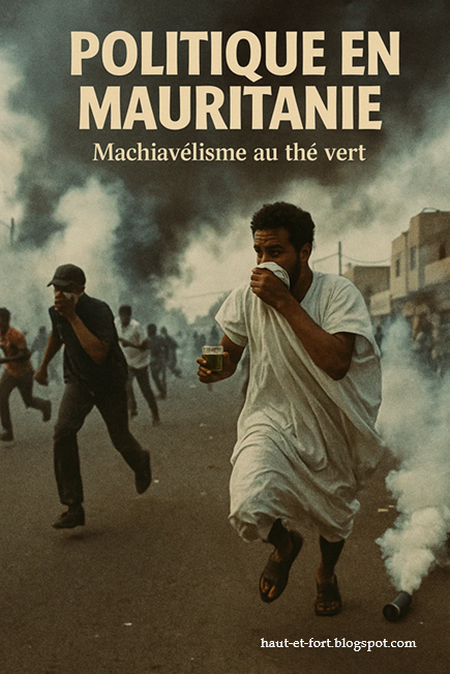

23-08-2025 21:00 - Le Machiavélisme au thé vert : Voilà pourquoi le régime mauritanien "reconnait" de nouveaux partis. Par Pr ELY Mustapha

Le « machiavélisme mauritanien au thé vert » pourrait se définir comme un machiavélisme politique contextualisé, un art de gouverner où l’illusion de pluralisme et la division organisée des forces sociales se pratiquent avec la même minutie que la préparation du thé.

Premier verre: amer.

Le pouvoir impose des règles contraignantes, reconnaît des partis faibles, bloque les forces populaires. Comme le premier verre de thé, la politique est amère pour le peuple. Le gaz lacrymogène et les filtres administratifs en sont les ingrédients.

Deuxième verre : doux.

Pour ne pas paraître autoritaire, le régime introduit des signes d’ouverture : plateformes électroniques, dialogues annoncés, reconnaissance de scissions. C'est le second verre. Le goût s’adoucit, l’illusion de réforme apaise momentanément. Mais tout reste sous contrôle.

Troisième verre : dilué.

À force de divisions et de cooptations, le champ politique devient saturé de micro-formations. Lourd à digérer, il le dilue en "reconnaissant" une fournée de partis, qui vont servir ses desseins pour diviser et régner. C'est le troisième verre. Il empêche la construction d’une opposition cohérente. Le peuple, lassé, s’habitue à boire ce thé sans fin, tandis que le Prince se maintient.

Le Machiavélisme au thé vert montre que le pouvoir en Mauritanie ne se contente pas d’appliquer Machiavel. Il l’adapte à sa culture politique : filtrer comme le thé, adoucir pour apaiser, diluer pour neutraliser. L’objectif reste constant : garder la main sur la théière et décider qui aura droit au verre.

La recomposition du champ partisan mauritanien est l'illustration la plus récente de ce machiavélisme au thé vert.

Le ministère de l’Intérieur a récemment délivré une série de récépissés de reconnaissance à de nouveaux partis politiques. Derrière cette décision administrative, se cache une stratégie politique calculée. Le choix de reconnaître certains partis, tout en écartant ceux qui disposent d’une assise populaire ancienne, traduit une logique de contrôle et de fragmentation qui répond à des objectifs précis du régime.

La reconnaissance du parti Nemaa, dirigé par Zeinab Mint Taghi, ancienne figure de Tawassoul, et celle du parti de Jamil Mansour, autre ex-leader islamiste, illustrent une volonté d’affaiblir l’ancien bloc islamiste. Le pouvoir cherche à diviser un courant qui avait acquis une légitimité sociale et électorale solide. Reconnaître les dissidences, c’est diluer la force d’un acteur historique. Dans le même esprit, l’intégration de figures issues de l’opposition, comme Abderrahmane Ould Mini, montre la logique de cooptation : transformer d’anciens contestataires en partenaires institutionnels sous contrôle.

Le refus de reconnaissance à l’opposition radicale et aux partis à forte implantation sociale n’est pas accidentel. Ces formations constituent une menace réelle par leur capacité de mobilisation. Leur légitimité repose sur des réseaux populaires indépendants de l’État. Les nouvelles règles, comme l’obligation de recueillir 5 000 signatures réparties sur huit wilayas, deviennent un instrument de filtrage sélectif. Elles neutralisent les formations capables de mobiliser localement mais qui peinent à satisfaire des critères administratifs exigeants et coûteux.

Comprendre les fondements théoriques de cette stratégie

Cette logique correspond à plusieurs théories politiques connues. Machiavel avait déjà souligné la nécessité, pour un prince, de diviser les forces susceptibles de le renverser. En multipliant les partis satellites et en retardant la reconnaissance des forces populaires, les autorités appliquent une version moderne de cette maxime.

Levitsky et Way parlent, dans leur concept d’« autoritarisme compétitif », de régimes qui organisent des élections pluralistes, mais en biaisant les règles et en contrôlant les institutions. Gandhi, dans sa théorie sur les institutions autoritaires, montre que ces régimes cooptent des élites politiques en leur offrant des sièges et des structures, afin de canaliser et surveiller l’opposition.

Svolik insiste, quant à lui, sur la gestion du double danger des régimes autoritaires : la menace des élites et celle des masses. Le pouvoir mauritanien agit dans cette logique en divisant les élites et en filtrant les masses.

Enfin, la théorie du sélectorat de Bueno de Mesquita explique que le régime entretient une coalition gagnante limitée, à laquelle il distribue des avantages, et qu’il sanctionne toute tentative de création d’alternatives.

Le corporatisme d’État de Schmitter fournit un autre cadre d’analyse pertinent : l’État contrôle les canaux de représentation, octroie la reconnaissance à certains acteurs et l’interdit à d’autres. L’ouverture d’une plateforme électronique pour la soumission des dossiers donne une apparence de transparence, mais l’usage sélectif des règles montre que cette procédure est avant tout un instrument de tri politique.

L’exemple russe de 2012 est éclairant. Le Kremlin a modifié la loi sur les partis pour enregistrer des dizaines de micro-formations, éclatant ainsi l’opposition et multipliant de faux concurrents.

Au Maroc, la création et la montée en puissance du PAM ont servi de contrepoids institutionnel au PJD islamiste. En Jordanie, des lois imposant des seuils d’adhérents et une répartition territoriale similaire ont servi à limiter les oppositions.

En Algérie, le pouvoir a reconnu une multitude de petits partis tout en bloquant d’autres, diluant ainsi les forces contestataires.

En Égypte après 2013, un pluralisme de façade a permis de renforcer le parti pro-régime, tout en neutralisant les islamistes du paysage institutionnel.

Ces exemples confirment que la stratégie mauritanienne s’inscrit dans une pratique internationale répandue : organiser un pluralisme contrôlé, où l’opposition existe mais dans des formes fragmentées, divisées et neutralisées (le cas d'u vote du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en est un récent machiavélique exemple - scission, trahison et opportunisme.).

Objectifs inavoués du pouvoir

Le régime cherche donc plusieurs résultats. Poursuivant des objectifs inavoués. Maintenir une image d’ouverture en montrant qu’il autorise de nouveaux partis, mais s’assurer que ces partis sont faibles ou dépendants. Éviter la consolidation d’une opposition structurée et enracinée. Utiliser la reconnaissance comme levier de pression et de négociation avec les forces populaires, tout en fragmentant leurs bases. Préserver ainsi un champ politique éclaté, où les adversaires du pouvoir sont trop divisés pour représenter une menace sérieuse.

Ainsi sans en douter donc, la stratégie des autorités mauritaniennes est rationnelle à la lumière des théories politiques sur les régimes autoritaires. Elle combine la division, la cooptation et le filtrage institutionnel. Les exemples internationaux que nous avons cités confirment la logique universelle de ce type de gestion de l’opposition.

Derrière la façade d’un pluralisme en expansion, c’est en réalité un pluralisme sous contrôle qui se construit. La Mauritanie s’inscrit ainsi dans une dynamique où le pouvoir n’ouvre pas l’espace politique pour renforcer la démocratie, mais pour mieux en fixer les limites…autour d'un thé vert.

Pr ELY Mustapha